<大理>

1月15日朝、今月出来たばかりの麗江の新しい駅から列車で大理に向かった。

2時間ちょっとで大理駅に着く。大理は大理石が特産地である。大理石の名前はこの街の名前に由来して

いる。

大理駅からさらにバスで一時間足らずで大理古城にあるホテルに到着する。

937年から300年余り雲南地方に大理国があり、その王都が大理古城であった。現在の古城は明朝の頃のも

のである。大理は標高2000mほどで、梅の花が咲き、日本でいえば3月ぐらいの暖かさであった。

昼から、バスに乗って、かって雲南の商業貿易で栄えた喜洲(写真下左)を見物する。

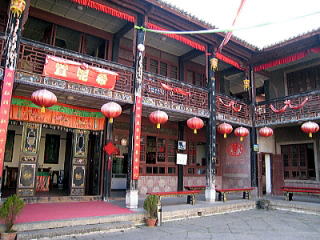

喜洲はペー(白)族の村である。ペー族は白色を最も貴い色としていて、喜洲の建物の壁も白かった。こ

こでは大邸宅であった厳家大院(写真下中)を訪れた。ペー族の若い男女たちによる踊りが実演されてい

た。

彼らの衣装も白色が基調となっている。最後の演目は、結婚の様子(写真下右)をコミカルにあらわした

もので、喜歌劇の一幕を見るように見ごたえがあった。

これらの踊りを見ていたとき、「三道茶」が我々観客に供された。三道茶は大理一帯に住むペー族がお客

さんをもてなす時に出されるお茶の習慣である。第一道のお茶はやや苦みが勝ったお茶で、人生のつらさ

や厳しさを表現している。第二道のお茶は甘い香りと味がし、人生の喜びや幸せを意味する。最後に出さ

れる第三道のお茶は甘さと辛さがまじり、人生の最後に今までの楽しかったこと、つらかったことををふ

りかえるという意味がある。なかなか奥深いお茶の作法である。

その夜大理古城でペー族が演じたミュージカルの映画が上映されているのを目にしたが、ペー族には音楽

の独特な伝統文化があるのだろう。

16日は、近くの崇聖寺三塔に行った。

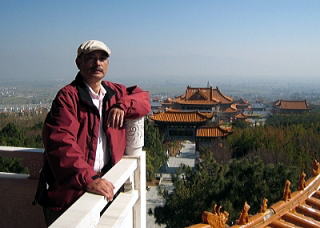

仏教寺院の崇聖寺にある三つの仏塔(写真下左)は1100年前後の歴史を持っている。度重なる戦禍と地震

のため創建以来残っているのはこの三つの塔だけである。塔の背後にある崇聖寺(写真下中、右)も同様

の古い歴史があるが、現在のものは2006年に再建されたばかりの新しいお寺である。

山腹の広大な敷地に数十もの寺院が建っている。総工費は25億円近くかかっていると記載されていたが、

日本なら2倍ほどかかるのではと思った。

17日、18日はそれぞれ近くの湖と山に行った。

洱海と呼ばれる湖は、琵琶湖の3分の1強の大きさだが、水は汚染されずきれいであった。ここでとれた

魚も食べたがとても美味であった。中国と言えば汚染のイメージが強いが、大理は汚染とは無縁な自然豊

かなところであった。

蒼山は大理石のとれる山である。山自体は緑豊かであるが、ところどころ様々な種類の変成岩が露出(写

真下左)している。(大理石も変性岩のひとつである)

リフトで山の中腹までのぼり、10キロほど山道を歩いた。山道は平坦で、時々自転車も見かける。四角に

きった石で敷きつめられた山道(写真下中)は他で見られないほど立派なものである。石はこの山でとれ

るものだろうし、人件費も安いだろうから、思ったほど経費はかかってないかもしれない。山道を歩いて

いる人の半分近くは欧米系の外国人であった。彼らには有名な山なのかと思った。また韓国のツアー客も

見かけたが、不況のせいか日本人は見かけなかった。

この山道からは、大理古城や湖などが眺められ、絶景(写真下右)であった。特にこの日は空気が澄んで

いて、遠くまではっきりと見えたのはラッキーであった。